HOME | DD

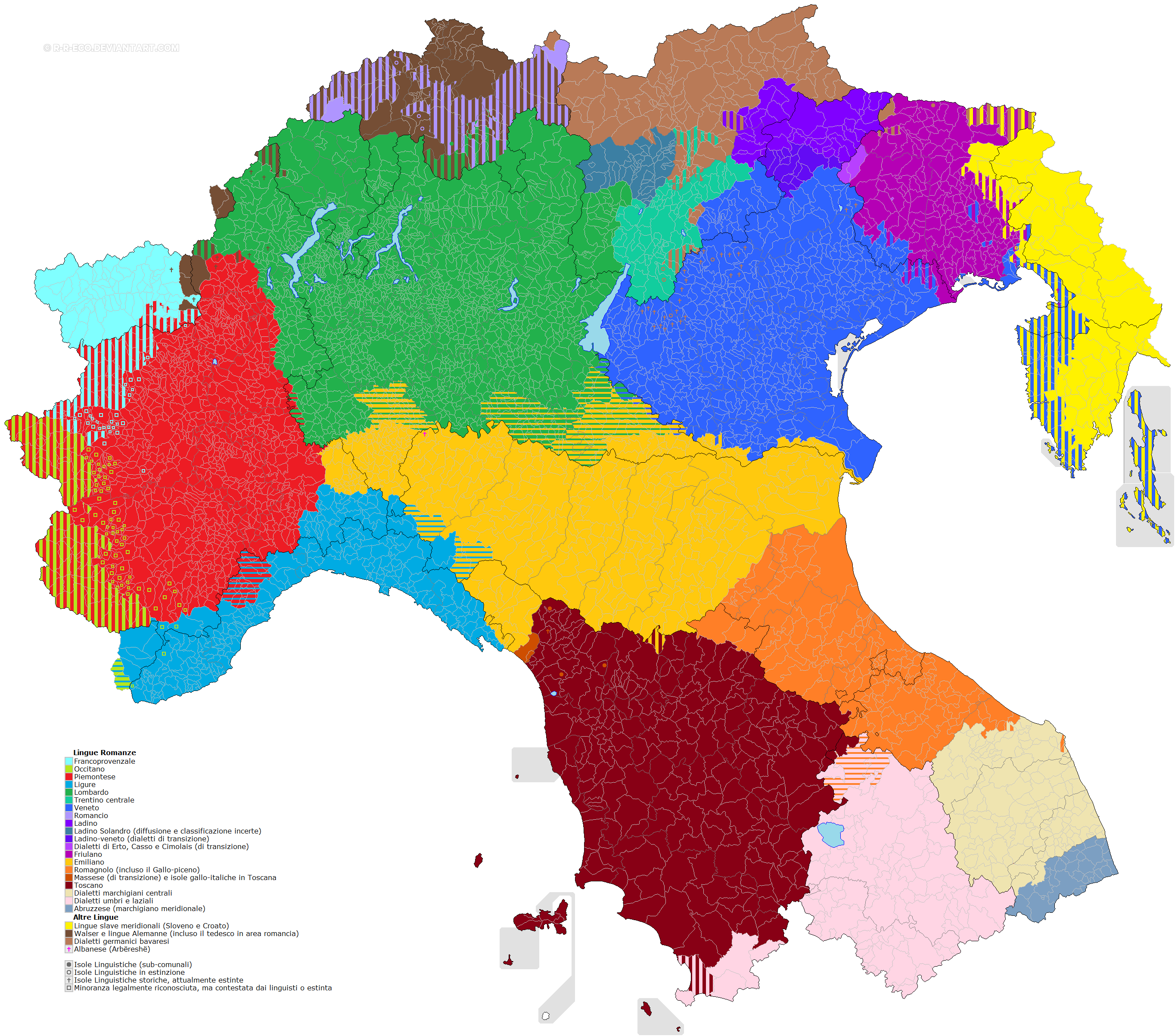

R-R-Eco — PI - Languages in North Italy

by-nc-sa

R-R-Eco — PI - Languages in North Italy

by-nc-sa

#map #italia #italy #languages #nord #north #lingue #projectitaly #italymap #rreco #geographic #northitaly #dialects

Published: 2015-02-14 14:08:28 +0000 UTC; Views: 10470; Favourites: 65; Downloads: 182

Redirect to original

Related content

Comments: 105

Yeah yesterday I was around Lago Maggiore and I was told that despite half of it being in Piemonte, everyone still spoke Lombard.

👍: 0 ⏩: 1

that is true, they speak the same like in Lombardy. I'm from Turin and Piedmontese is very similar, but with some big differences in conjugations, phonetics and vocabulary.

👍: 0 ⏩: 1

Gallo-italic languages have something common, but Lombard is more conservative in phonetics and less conservative in vocabulary than Piedmontese.

Piedmontese phonetics is some more advanced, because we drop more vowels and consonants than Lombard, mainly in the body of the word.

Some examples:

to climb, Lombard: rampegà, Piedmontese: rampié (we drop the letter G). Lat: RAMPICARE

to marry: Lombard: maridà, Piedmontese: marié (we drop the letter D). Lat: MARITARE

window: Lombard: fenestra, Piedmontese: fnestra (we drop an E vowel). Lat: FENESTRA

wheel: Lombard: roeuda, Piedmontese: roa (we drop the letter D). Lat: ROTA

fennel: Lombard: fenoeugg, Piedmontese: fnoj (we drop the E sound and turn the G into I). Lat: FOENICULU

ant: Lombard: formega, Piedmontese: furmìa (we drop the G and we turn the OU into U). Lat: FORMICA

In Piedmontese we also drop any final consonant like L and N if it comes after a final unstressed syllable:

They sing: Occitan: ils chànton, Piedmontese: lor a canto, Lombard: lor i càntan.

In old Piedmontese it was "lor ai cànton" then the N was dropped.

That happens also in other words like: GAROFALU (œillet) > GARÒFON>GARÒFO

Some other times Lombard drops some final vowels were Piedmontese doens't, for example: to be> Lombard: vess, Piedmontese: esse (the final E is pronounced).

Also the peronouns: to eat it> Lombard: mangiall, Piedmontese: mangélo

Lombard has 4 conjugations, Piedmontese has only 3 conjugations.

Latin finition -ARE in Piedmontese results -é, in Lombard it results -à. >Lat: CAPTARE> French: acheter, Piedmontese: caté, Lombard: cattà.

Lombard has very harsh rules for plural forms (metaphonesis, suffixes, drop of vowels and so on), Piedmontese doesn't have any change from singular to plural in masulin names, except final L which turns to J (pronounced as Y), and female names that end with A, which turn into E (like Italian).

Piedmontese has a complicated system of truncation of the articles and the prepositions in speech. Lombard is simpler.

Piedmontese turns the latin AL into ÀU, like French. CALIDU> Lombard: Cold, Piedmontese: Càud. We don't turn AU into O like French pronunciation.

Piedmontese has many words which are similar to gallo-romance languages. For example

To work: travajé, Lombard: lavorà, Italian: lavorare

To fall: tombé (but also casché, croé), Lombard: crodà, borlà giò, Italian: cadere

and many others. Also Lombard has many words which are similar to Gallo-romance languages (way more than Italian), but some less than Piedmontese.

Notice that in Piedmontese we read all O like French OU and to read the same O like in French or Italian we put an accent on the O, so it results Ò. We read U and EU vowels like in French. In Lombard they read OEU trigraph like in French.

Unfortunately Lombard suffered more Italian influence, meanwhile Piedmontese, which suffered it as well, is somehow less corrupted by Italian.

Btw the Lombard accent, particularly north of Milan, is more similar to the German one (with plenty of TZ, SCH and other sounds). I can't tell how the Piedmontese accent sounds, because it is my own accent, so I can't tell. The sterotype is to consider Piedmontese as less rude than Lombard, but that is just a sterotype. In any case, Lombard and Piedmontese are much more consonantal languages than Italian.

This is not a complete description, it's just an example

👍: 0 ⏩: 2

It sounds like for a French-speaker, Piedmontese is easier to understand than standard Italian.

👍: 0 ⏩: 1

Surely it is, since these languages are closer both geographically and linguisitically to the French system. Lombard, Piedmontese and Emilian-Romagnolo are three little languages which make up the transition between the system of Italian peninsula (which is very conservative) and the system of France which is much less conservative. Btw the Gallo-italic languages have a bunch of original features which cannot be found in other Romance tongues.

Not least, the name "Gallo-Italic" is due to the Risorgimento rethoric. The real meaning of this denomination is "Franco-Italian languages", but at the time, during XIX century, they didn't consider proper to admit any French character of northern Italy.

👍: 0 ⏩: 1

That's interesting, can you speak one of these languages? Are they still spoken as the main language in the everyday life or are they just spoken by a few old people (like the regional dialects in France)?

👍: 0 ⏩: 1

I can speak Piedmontese, but young people who can speak it fluently are quite rare. Only elder people like in France do use them at home among them. They were told by the State and by schools not to speak it to children because Italian was more important.

At the moment even if I'd really like to speak my language, it's harsh to find good occasions with people who are fine with my language.

👍: 0 ⏩: 0

Well that's a very complete example anyway! Thank you for taking the time, I'm really fond of languages

👍: 0 ⏩: 0

Very nice work; is German really still that strong in the north?

👍: 0 ⏩: 1

Interesting, and good. Rare for a minority language to survive that strongly.

👍: 0 ⏩: 1

They secretly had German schools up there during the italianization in the fascist regime

👍: 0 ⏩: 0

Nel coomune di Cortona (AR), si parla un toscano che però non presenta la classica "c" aspirata, ma presenta delle influenze umbre. Nello specifico nel comune di Cortona si parla un dialetto denominato "Chianino"

👍: 0 ⏩: 1

Esatto, e in quasi tutta la provincia di Arezzo i dialetti hanno caratteristiche "non toscane" (pur rimanendo dialetti toscani), che derivano da influenze romagnole e umbre.

👍: 0 ⏩: 1

Proprio così.... un po' come succede a tutte le zone di confine.

👍: 0 ⏩: 0

Anche il centro !!! Bravooo, è molto ben fatto (anche perchè è più definibile rispetto al caos settentrionale haha) !

👍: 0 ⏩: 0

Bravo bravo. Se ti dico "non c'è che dire" vuol dire che sei stato poi bravo eh

👍: 0 ⏩: 0

Noto con piacere che la mappa è quasi completa.

Ho notato che hai segnato come parzialmente occitani alcuni comuni del basso cuneese e della Liguria ; si tratta tuttavia di parlate più piemontesi/liguri che occitane, con piccole contaminazioni occitane, inserite in quel gruppo linguistico per avere accesso a particolari fondi eocnonomici. Questo per quanto riguarda le aree in Piemonte, mentre a proposito della Liguria alpina è stato dimostrato che di influenza occitana non c'è neanche l'ombra, si tratta solo di parlata liguri arcaiche.

👍: 0 ⏩: 2

Precisamente, le vallate piemontesi hanno bilinguismo piemontese-patois fino alla cresta alpina. Per cresta alpina si intende fino alla Vallée étroite, che è in Francia ma si parla moltissimo piemontese anche lì, per motivi di frequentazione turistica legata a Bardonecchia.

Per certi versi la percentuale di persone che parlano piemontese nelle valli è, in percentuale, maggiore che in molti paesi della pianura. Spesso si arriva a oltre il 70 % (Rapporto Ires Piemonte n.113/2007), cosa che a Torino e cintura non è immaginabile.

La percentuale di patoisants è sempre minore del 50% e a volte (nelle valli franco-provenzali) sotto il 30%. Son proprio numeri brutti... e in aggiunta sono anche molto debilitati, vale a dire che di franco-provenzale nella cadenza e nel lessico dei dialetti della valle orco o delle valli di Lanzo è rimasto talmente poco che un patoisant valdostano e uno piemontese (tranne forse quelli della Valle Soana) non si capiscono tra loro -soprattutto i piemontesi non capiscono i valdostani-.

I patois franco-provenzali sono un po' più debilitati di quelli provenzali. In ogni caso il piemontese supera i patois locali in tutte le vallate, sia quelle provenzali sia quelle franco-provenzali. Questo è avvenuto per il rimescolamento della gente, per i mercati, i commerci, il servizio militare, lo spopolamento delle comunità alpine che tenevano vive queste lingue e le naturali ragioni geografiche e per l'impatto del confine di stato.

A Coassolo Torinese, Monastero di Lanzo, Lanzo Torinese e Germagnano è attestata intorno a metà ottocento la conservazione della -T nella terza persona del congiuntivo. In realtà questa traccia arpitana era l'ultima ed è estinta dal primo Novecento. Probabilmente più a monte si conserva (da Pessinetto in su, e a Ceres sicuramente perché ho visto la grammatica). Da Pessinetto in su si trovano anche palatizzazioni (vacca>vacia, cosa>ciòsa, cane>cin), doppi esiti del latino -are (manducare>mindzì, ambulare>alè), possessivi arpitani (lou min, lou tin) ecc.

A Giaveno, Valgioie e nei paesi della Valsusa (tranne Gravere, San Giorio, Mattie, Mompantero, Venaus, Novalesa, Giaglione, Moncenisio) il savoiardo locale è estinto e sostituito dal piemontese (che è ancora vivo, ogni tanto anche parlato da giovanotti di 40 o 50 anni).

Veniamo all'occitano: fin dall'inizio la tutela di questa lingua ha avuto un'impronta maggiormente politicizzata, sconosciuta per esempio al franco-provenzale. In primo luogo "occitano" è una definizione analoga a "padanese" -tanto per capire-. "Occitania" è una parola nata negli anni 70 (cfr. negli anni 80 nasce "Padania") e precedentemente in piemonte ci si riferiva a questi dialetti di alta valle come "provenzali" oppure "provenzali alpini". La definizione popolare invece ere "patois gavot".

Negli anni 70 appunto tale Francois Fontan ha iniziato a rivendicare le vallate per intero, e anche i paesi di Paesana e Dronero, nelle quali teneva occasionalmente i congressi dell'"Occitania cisalpina", perché secondo lui anche se parlavano tutti in piemontese erano etnicamente occitani (cfr. Etnismo).

I veri provenzali piemontesi come quelli di Coumboscuro, l'associazione La valaddo di Roure quelli della Escola dou Po, hanno sempre ignorato queste chiacchiere che poi sono morte lì. Nel 1999 è stata fatta questa legge fuori di testa, dove i borghi di minoranza occitana si dichiaravano con una delibera del consiglio comunale, e potevano accedere a benefici economici.

Se prima c'erano pochi provenzali veri che facevano attività seria peraltro collaborando con i piemontesi del Piemonte di cui facevano parte, ora abbiamo numerosi "occitani" che sono bravi suonatori di ghironda, molto appassionati, di origine veneta e che parlano cuneese. In più ci sono gli occitanisti che si prendono tot soldi a cartello per tradurre in occitano "Via Kennedy" in "Vio Kennedy" e "Peveragno" "Pouvranh" (in piemontese Povragn [pu'vraɲ]). Quel poco provenzale che c'era sta regredendo ulteriormente, ma tutti piantano bandierine rosse con la croce di Tolosa pagate coi soldi della 482.

Detto questo, ho pubblicato la mappa con la situazione reale nella mia gallery, me l'ha condivisa il prof. Toso su Facebook (dove l'ho condivisa pure) e ne è uscito un dibattito quanto meno ilare, dove nessun occitano ovviamente si è fatto vivo.

La cosa più falsaria da un punto di vista della scienza linguistica sono estratti tipo questo ( scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/h…), preso da questo libro ( books.google.it/books?id=VfnEE…), dove praticamente si dice che da quando è stata fatta la legge 482/99 tutti gli studi linguistici scientifici precedenti a quella data sono diventati "decisamente superati". Se fate una legge che dice che la clorofilla è blu, il giorno dopo potrete scrivere che tutti gli studi scientifici precedenti -che dicono che la clorofilla è verde- sono "decisamente superati", no?

Cari saluti e buon lavoro.

👍: 0 ⏩: 1

Come al solito, grazie Uslengh per i tuoi immensi consigli (letteralmente XD). Avrei risposto prima ma DA non mi notifica le risposte ai commenti altrui .

Dunque mi stai dicendo che posso considerare bilingui tutte le vallate piemontesi? (come già sospettavo, in effetti).

Affrontando il problema in maniera più oggettiva, in val di Non ho considerato bilingui i comuni con una popolazione ladina almeno del 10%; quali comuni di Piemonte e Aosta posso considerare bilingui secondo lo stesso criterio? Cioè in cui sia piemontese che provenzale/arpitano sono abitualmente parlati (non solo compresi) da almeno un decimo della popolazione (non serve che tu sia troppo preciso, dammi pure un dato approssimativo

Grazie ancora.

👍: 0 ⏩: 1

Scusa la lunghezza, adesso sarò sint.t.co

La Val d'Aosta è tutta patoisante con picchi dell'80%.

Sotto al 10% di patoisant autoctoni direi che c'è solo Pont Saint Martin, l'ultima attestazione del patois di Pont-Saint-Martin pare che sia del 1984 e poi si è estinto. Era un patois di transizione tra il canavesano e il patois della bassa Val d'Aosta che ha le H aspirate come il bergamasco e altre amenità. Ora credo che parlino un misto di canavesano e torinese, come avviene più o meno in tutto il Canavese.

Su Wikipedia c'è scritto che il piemontese è penetrato in Val d'Aosta fino ad Aosta. Questo è vero, ma solo come seconda lingua. I piemontesi andavano ad Aosta già prima, ma soprattutto negli anni del boom economico la invadevano tutte le domeniche per andare in massa a prendere il caffé e la benzina coi buoni della Regione Autonoma. Negli anni del boom economico i piemontesi parlavano ancora piemontese e quindi i valdostani tuttora credo che lo capiscano in molti e qualcuno lo sappia parlare, ma in casa tra di loro parlano solo il loro franco-provenzale. Sarebbe da indagare più attentamente se in Val d'Aosta ci sia gente che parla piemontese in casa, perché alcune fonti dicono che fino a Chatillon (in piemontese Castijon) se ne possono trovare facilmente, anche di persone che lo parlano al mercato. Io non ho mai verificato, ma ho chiesto un po' in giro, pare che al BREL (Bureau Regional d'Ethnographie et blablabla) àbbiano i dati precisi.

In questa carta che ho fatto (uslengh.deviantart.com/art/des… ), che non so se ti ho già linkato, sono indicati i paesi realmente occitani e franco-provenzali in cui valgono queste statistiche dell'Ires Piemonte del 2005 di E. Allasino (imgur.com/obir9c8 ).

Il fatto è che:

1) Gli ultimi patoisants delle valli di Lanzo (che di rado vivevano ancora nelle valli di Lanzo) sono stati parecchio falcidiati dal tempo. Dal 1999 (anno di approvazione della 482) a oggi, il patois è regredito ancora, ma non si sa di quanto. E' invece aumentato grazie ai corsi di lingua nei paesi di versante intorno a Susa (Mompantero, Venaus, Gravere quella zona lì), dove prima era schiacciatissimo dalla dilalia sia dell'italiano sia dal valsusino che è poi una declinazione del torinese.

2) In molti paesi possono pure dichiarare occitano quello che parlano in tutti i sondaggi telefonici che gli fanno, ma se non è occitano, non è occitano. Ma come tutto questo sia stato possibile è spiegato nel preambolo della stessa statistica IRES 2005 (imgur.com/kLc6SEt ). Per fare la carta che ho caricato ho preso i dati da Telmon, Toso-Werner e altri elencati in descrizione.

3) Ultimissima cosa: a chiosa della balla della 482, vorrei far notare che su nessuno dei due canali Youtube della Chambra d'Oc è presente uno straccio di registrazione dell'occitano di Dronero, Busca, Borgo San Dalmazzo, e tutti i vari popolosi paesotti di pianura che loro spacciano per terra occitana: www.youtube.com/user/canalecha… www.youtube.com/user/chambrado…

Che il provenzale sia presente ed autoctono, accanto al piemontese, a Pontechianale, Argentera, Valdieri, Bellino e in tutte le varie borgate d'alta valle, siamo d'accordo, e lo dicono anche tutti gli studi scientifici. Tutti gli altri sono finti provenzali che si sono buttati appena hanno scoperto la mangiatoia della legge.

👍: 0 ⏩: 1

In effetti XD.

Comunque grazie per la precisione. A proposito, sono merito tuo le massicce modifiche su Wikipedia alla voce "valli occitane"?

👍: 0 ⏩: 1

Sono merito mio, certo, fino a l'altro ieri c'era una vaga decorazione testuale alla lista di Chambra d'Oc.

Quanto a quelli di Chambra d'Oc, gli ho già scritto più e più volte, di smetterla di raccontare balle, gli ho linkato tutte le fonti, ho buttato via ore e ore, e mi prendono già come "un indottrinato di Toso". IO sarei l'indottrinato. Loro -a differenza dei franco-provenzali- spendono i soldi in suonatori di ghironda, e gente che va a raccontare ai valdesi che loro sono occitani perché l'Occitana è una povera nazione catara, libera e oppressa che ha il coraggio di essere eretica (come i valdesi), allora perché la Valsesia non è occitana? pure la Valsesia ha avuto i suoi bei eretici... e Milano anche è stata una città eretica. Contano balle a non finire. Se un dialetto dice "mi" per dire "io", non fa i plurali sigmatici, non fa le palatizzazioni e tratta i nessi consonantici FL, PL e CL "all'italiana", di che cavolo di dialetto occitano stiamo parlando??

Poi quando iniziano con i toponimi... i toponimi occitani e piemontesi sono quasi uguali. Non è per dire, ma Valdieri fa rima con Moncalieri, Paesana fa rima con 10 paesi della provincia di vercelli che finiscono tutti per -ana... tanto più che le palatizzazioni su cui spesso fanno leva ("vaca">"vachia">"vacia") sono attestate anche in vecchio piemontese e in lombardo occidentale ed alpino, mentre non sono presenti nell'"occitano" vero e proprio della Linguadoca e della provenza (dove si dice appunto cantar, vaca, e via dicendo).

Poi fanno impressione quando dicono che il piemontese è stato una lingua aggressiva nei confronti dei patois, perché giustamente è il piemontese che ha sorvolato le Alpi.... dico è logico che un borgo alpino possa essere un posto isolato, ma quando hanno tirato le strade nelle valli mi pare naturale che i paesi abbiano scambiato moltissimo con la pianura... quella verso cui pendevano!

Ma non voglio romperti troppo l'anima con questi discorsi che sembrano "beghe", se non fosse che ci sono di mezzo soldi pubblici e manipolazioni di identità già ampiamente denunciate, oltre che la dimostrazione di come si fanno "bene" le leggi in Italia. A parte questo, è un argomento da scherzarci su.

👍: 0 ⏩: 1

Immagino XD. Che poi non ho capito quanti soldi possano mai servire per parlare occitano (nel senso che non vedo il nesso tra una minoranza linguistica e la necessità di fondi speciali).

Tornando all'articolo su Wikipedia, ho notato che in alcuni casi contraddice la cartina che mi hai linkato (e che è presente nell'articolo stesso). Inoltre Paesana compare due volte (sia come occitano estinto che mai esistito).

Gran lavoro comunque.

👍: 0 ⏩: 1

I soldi gli servono per fare queste cose: www.espaci-occitan.org/

e poi come ho detto, fare tanto folclore.

Tutto molto figo, ma penso che dovrebbero usarli per pagare dei bravi insegnanti, la lingua fuori dalla scuola muore. Comunque ho corretto su wiki, e adesso vorrei tradurre le fonti in altre lingue, piano piano si vedrà.

👍: 0 ⏩: 0

Se ti riferisci ai "quadratini", indicano (come dice anche la legenda) quei comuni in cui una lingua (in questo caso l'occitano) è tutelata o riconosciuta, malgrado abbia una diffusione scarsa o nulla. Difatti cercando in internet li ho trovati classificati come "casi dubbi di appartenenza all'area occitana".

Le fasce verticali invece indicano proprio un bilinguismo, anche se l'area bilingue potrebbe essere più vasta.

👍: 0 ⏩: 0

Io sono di Novara e in effetti vi assicuro che il dialetto novarese e quello di vigevano (ho i nonni) è quasi uguale, hanno molte somiglianze!

👍: 0 ⏩: 0

Sta venendo bene!

immagino che le linee tratteggiate siano tipo minoranze storiche o no...ma, cosa sono quelle isole linguistiche emiliane in toscana?

e, dov'è finito il pavese?

👍: 0 ⏩: 1

Se per linee tratteggiate, intendi i comuni colorati a fasce (due o tre colori), le fasce verticali indicano un bilinguismo; le fasce orizzontali indicano un dialetto pesantemente influenzato da un altra lingua.

Quelle "isole linguistiche emiliane in Toscana" sono... beh, isole linguistiche emiliane (o quantomeno galloitaliche) in Toscana.

Il pavese l'ho reso come un emiliano "lombardizzato", e... ho dimenticato di toglierlo dalla legenda

👍: 0 ⏩: 1

Potresti fornirmi la fonte per quelle isole ling., vorrei saperne di più

ma dunque la parlata dell'oltrepò pavese l'hai messa come un dialetto emiliano?

👍: 0 ⏩: 1

it.wikipedia.org/wiki/Gombitel…

it.wikipedia.org/wiki/Isola_li…

Un dialetto emiliano di transizione al lombardo.

👍: 0 ⏩: 1

Come ti avevo detto, i comuni lungo la Sesia erano un po' da vedere. Siamo andati nei comuni "no data" di Candia, Rosasco, Langosco ecc. Quello della Lomellina per qualche ragione è il lombardo con l'accento più piemontese di tutti. Immagino la vicinanza al Monferrato e l'annessione al Piemonte già con Utrecht. Comunque a parte le cause storiche, anche nella zona chiaramente lombarda (Vigevano) sovente dicono mastià, rampià, melia, contro il lombardo mastegà, rampegà, merga/mergòn. Dicono travajé/travajà anche in Lomellina inoltrata. A Langosco dicono anche un variante di "càud" contro il lombardo "cald/cold", mentre a Breme dicono proprio "càud". Un signore di Frascarolo ci ha mostrato che c'era un ponte di barche sul Po a Breme che la rendeva il primo centro lomellino arrivando dal Monferrato. Ecco perché si parla monferrino abbastanza normale. Ci erano scappati anche dei monaci di Novalesa (TO), all'inizio credevamo fosse questa la sola causa per cui il paese era così piemontese, sebbene fosse sull'altra sponda, pensavamo che il ponte fosse sempre stato a Candia.

Ma appunto, tutta la zona è molto più piemontese di quello che ci aspettavamo. I rimanenti comuni lungo la riva della Sesia e del Po hanno un lessico più piemontese orientale che lomellino/novarese (anche se hanno robe da entrambi come al solito). La fonetica è molto più piemontese di quella di Novara e Mortara. Comunque alla fine è stata la coniugazione dei verbi l'elemento più importante.

Coniugazione di Rosasco/Candia/Langosco/Breme: mi i cant, ti at canti, luu el canta, nui cantoma, voi a canti, lor i canto.>Piemontese.

Coniugazione di Sartirana/Valle Lomellina/Torre Beretti e Castellaro/Cozzo/Robbio/: mi a canti, ti at canti, luu el canta, nui cantoma, voi cantè, lor i càntan>Lombardo.

Langosco è veramente tanto vercellese: negazione nen, infinito in -é, lessico vercellese. Anche Palestro è vercellese, anche se ha l'infinito della prima in -à. Coniugazione, fonetica e lessico sono vercellesi (cfr. www.comune.palestro.pv.it/FileDownload.asp?T=10&I=4787 ). Anche Vinzaglio (NO) è vercellese.

Bòn, alla fine sommando le varie isoglosse lungo Sesia e Po è venuta una cosa un po' inaspettata, ma con una sua logica. Tutta la fila di 10 paesini in riva ai due fiumi, da Recetto a Breme compresa, appartiene a qualche varietà piemontese orientale. I comuni subito adiacenti verso la Lombardia sono tutti lombardi, anche se ovviamente parliamo di dialetti tutti un po' mischiati. Cari saluti e buon lavoro. [si'mʊŋ]

👍: 0 ⏩: 0

Volevo infine aggiungere che

-per quanto riguarda i futuri sviluppi della mappa in area piemontese, ritengo assolutamente superata l'idea che i dintorni di Tortona siano a parlata emiliana, come l'oltrepo pavese (ricordo che già il Piacentino sembra lombardo se messo a confronto con Bologna e Modena)

-nei comuni molto estesi, potrebbe non essere accurato segnare solo la parlata del capoluogo

-per ulteriori sviluppi di mappe più dettagliate sull'Emilia-Romagna, ne ho realizzate parecchie, e per quanto riguarda l'area centrale (Bologna, Modena, Reggio) conosco dettagliatamente gli aspetti linguistici di ogni comune.

👍: 0 ⏩: 0

Complimenti per il meticoloso lavoro. Vorrei specificare che :

- a Firenzuola (Fi) il romagnolo sopravvive solo nelle estreme frazioni settentrionali

-nelle marche si parla galloitalico anche nei dintorni di Senigallia compresa e anche nella periferia collinare di Ancona, mentre la parlata dell'area di Pergola e Cantiano (Pesaro-Urbino) è linguisticamente centrale.

-a Città di Castello il dialetto è umbro, ma con forti tratti romagnoli di transizione

- si parla galloitalico anche nelle località toscane di Colognora di Valleriana, Sillano, Vagli Sopra e Gombitelli

-la classificazione del mantovano come emiliano è controversa e non del tutto accurata, proporrei di segnalarlo come dialetto misto al pari del pavese

-se questo concetto è accettato, vanno assieme al mantovano anche i comuni reggiani di Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Boretto e Gualtieri, mentre vanno all'emiliano le località mantovane di Sermide e Felonica; infine vanno alla transizione emiliano-veneta le parlate alto-polesane, per esempio quella di Melara

-dialetti veneti "propriamente detti" si parlano nella Vallagarina meridionale (Trento) e a Palmanova (Udine)

-Le parlate segnalate come di transizione emiliano-ligure sono liguri pure, mentre sono i comuni collinari immediatamente a nord ad essere di transizione

-la maremma meridionale e i dintorni del monte Amiata non sono aree a parlata puramente toscana

👍: 0 ⏩: 1

Grazie anche a te per i consigli

Riguardo a Senigallia e Città di Castello, già avevo letto qualcosa al proposito, ma grazie comunque.

Riguardo all'appennino ligure-emiliano, ho trovato una documentazione scarsa e spesso poco chiara, vedrò di approfondire la questione completando i territori adiacenti.

👍: 0 ⏩: 0

pre07.deviantart.net/4ce5/th/p…

Qui trovi la carta linguistica del Piemonte. Non dico che sia perfetta, probabilmente alcune assegnazioni sono poco approfondite, ma non sono nemmeno tirate a caso ne.

giallo: arpitano

arancione: occitano

blu: piemontese

verde: ligure

grigio: alemanno

rosso: lombardo

👍: 0 ⏩: 1

Bella cartina, ne terrò sicuramente conto quando arriverò al Piemonte, ma farò comunque delle ricerche, meglio essere sicuri .

👍: 0 ⏩: 0

Se ti può interessare la Provincia di Biella che hai colorato tutta arcobaleno è così incasinata nei confini, così come il Canavese (a nord di Torino), perchè molti comuni delle prealpi avevano il territorio sede dell'abitato e poi una exclave di pascoli dove portare le bestie in transumanza. In provincia di Biella c'è questo tipo di casino soprattutto nella alta Val Sessera e Valle Andorno, che sono valli dove gli abitati finiscono presto e poi ci sono solo pascoli, molti dei quali sono poi stati abbandonati e ora sono boschi. Oggi i confini fatti così non servono a niente, ma sono un lascito storico.

👍: 0 ⏩: 1

Avevo letto la cosa dei pascoli, in effetti la provincia di Bielle ha alcuni dei confini più strani d'Italia.

Comunque i colori "tutti arcobaleno" sono rimasti dalla cartina muta: servono a me per associare le exclavi ai vari comuni.

👍: 0 ⏩: 0

Sono felicissimo di aver trovato una persona abile con i software SVG che redige anche carte linguistiche di questo tipo!

Io ho fatto una cartina simile per il piemontese, ma anche la mia è WIP, e non è SVG.

In realtà il lavoro che vuoi fare è veramente difficile, non solo a scala comunale. Wikipedia non è sufficiente, anche se è una buona partenza. Alla fine io ero andato tra Aprile e Maggio a sondare i dialetti lungo la Sesia con dei miei amici che sanno bene il lombardo e si occupano di grafia/letteratura/animazione linguistica. Io so bene il piemontese di Torino e mi occupo delle stesse cose per il piemontese.

Ti assicuro che sebbene si sappia benissimo cosa sia il piemontese e cosa sia il lombardo, si arriva in queste zone di confine in cui diventa veramente difficile perché la compresenza di elementi di entrambe le lingue è così esasperata che si arriva a misurare cos'è al 49% e cosa al 51%. In generale la provincia di Vercelli è completamente piemontese, anche la Valsesia. In Valsesia sono presenti i comuni germanofoni di Alagna, Rimella, Riva Valdobbia e Rima San Giuseppe, gli altri sono romanzi. Il valsesiano è una transizione tra piemontese e lombardo, quindi la metterei con il doppio colore.

Anche alcuni comuni fuori dalla Valsesia e sulla riva destra della Sesia sono di transizione piemontese-lombardo: Coggiola, Pray, Crevacuore, Ailoche, Caprile, Gattinara, Lenta, Ghislarengo.

Sulla riva sinistra, in provincia di Novara, si parla prevalentemente lombardo, ma tutta la fila di comuni direttamente lungo il fiume, più (vicino a Borgomanero) Boca, Cavallirio, Maggiora, e, più a sud, Fara Novarese, Sillavengo, Carpignano, Recetto, Landiona, San Nazzaro Sesia, sono tutti di transizione. è lombardo con un sacco di roba piemontese, oppure piemontese con un sacco di roba lombarda, a seconda di come la vedi. Farei anche questi con la doppia tinta come la Valsesia. Anche Confienza sta bene tra i dialetti di transizione.

Tutto il resto della provincia di Novara è lombardo, idem tutta la provincia di VCO, dove però Macugnaga e Formazza sono walser germanofoni.

Per quanto riguarda la Sesia all'altezza della Lomellina, Borgo Vercelli, Villata, Palestro e Vinzaglio sono piemontesi e basta. Idem Breme (PV), più a sud, che era un monastero di monaci piemontesi in fuga. Candia Lomellina non si sa, però è un paese molto in dubbio che avevamo in mente di visitare perché potrebbe essere un altro paese piemontese in provincia di Pavia. I comuni adiacenti della Lomellina sono lombardi (e non emiliani ne). Qui la transizione stranamente è più netta.

In provincia di Alessandria dei linguisti hanno trovato i confini netti del piemontese, i quali tagliano anche dei comuni tra le varie frazioni. Non te la descrivo tutta. Se c'è un modo per spedirti la cartina che ho io dimmelo, così te la mando, altrimenti è un casino. Per farti capire il casino, Tortona è l'emblema: la lingua locale è presumibilmente lombarda, con influenze liguri, parlata con accento emiliano in un comune amministrativamente piemontese.

La Val d'Aosta è tutta arpitana tranne Pont-Saint-Martin che è piemontese e i tre comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime, che sono walser. Ho saltato Gaby apposta perchè Gaby anche se è in mezzo a Issime e Gressoney non è germanofono, ma arpitano. La pronvicia di Asti è tutta piemontese senza eccezioni

Ho anche la carta del Piemonte occidentale con le province di Torino e Cuneo, però non posso descrivertele, come ti ho già detto te le posso spedire fatte come le ho fatte io in jpg.

Comunque il gallo-italico è un ceppo, non una lingua. Il veneto è di ceppo venetico ed essendo l'unica lingua di ceppo venetico è un caso in cui la lingua coincide col ceppo. Il venetico fa parte dell'italo-dalmatico. I gallo-italico tendono ad essere più differenti dall'italiano rispetto al veneto, non hanno le vocali finali (tranne il ligure), hanno molte lenizioni vocaliche e/o consantiche, e poi piemontese, lombardo e ligure hanno le vocali turbate. Il gallo-italico è diviso in lingue. Il piemontese e il ligure e il romagnolo sono di sicuro per i fatti loro. C'è dibattito per quanto riguarda l'emiliano-lombardo: alcuni dividono tutto in pezzi, allora fanno 2 lombardi e 2 emiliani, o 3 lombardi e 1 emiliano. Purtroppo il confine tra queste due lingue non è affatto chiaro. Quello che hai disegnato è convenzionale, ma per esempio tutti i linguisti che conosco (soprattutto Marc Tamburell, che è di Pavia), ti direbbero che il pavese è lombardo, a dispetto di alcune carte linguistiche che lo danno per emiliano.

👍: 0 ⏩: 2

Anche io sono stupito dal fatto che tutta la fascia di territorio dalla periferia est di Alessandria sino alla provincia di Pavia venga considerata emiliana. Forse si confrontano le similitudini di quelle parlate con il piacentino, che però è il meno emiliano dei dialetti emiliani!

Per numerosissimi esempi di dialetti settentrionali (compresi Pavese e due varianti di Tortonese) segnalo l'accuratissima pagina (ancora bisognosa di segnalazioni e traduzioni) www.bulgnais.com/ventoesole.ht… : un testo viene tradotto e trascritto mediante un'ortografia interdialettale, con tanto di lettura da parte di parlanti locali.

👍: 0 ⏩: 1

Esattamente, l'appoggio che permette a piemontesi e lombardi di "scaricare" all'emiliano le transizioni pavesi e alessandrine è proprio il piacentino, che peraltro ha vocali turbate, Ë toniche e altre amenità che non so bene come facciano a essere emiliane. Diciamo che il piacentino è considerato emiliano in virtù delle sue tante lenizioni e delle finali in "-èina", laddove il piemontese ha "-in-a" (con la N velare) e il lombardo ha "-ina".

Comunque la fine del piemontese in provincia di Alessandria è determinato da 2 isoglosse:

- con il ligure le vocali finali. Dialetti con vocali finali al maschile>liguri, senza>piemontesi.

- con il tortonese la vocale finale al femminile. Ij dòni> piemontese I donn>tortonese

Questa isoglossa con il tortonese coincide per altro con l'isoglossa della sesta persona

piemontese> lor i canto (la O si legge U). tortonese> lor i càntan.

Qui può trovare la cartina dell'isoglossa, curato dal prof. Sergio Garuzzo.

scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/h…

👍: 0 ⏩: 1

Da parte mia posso solo aggiungere alle tue accurate informazioni i fenomeni che separano Piacenza (che assieme a Parma, già molto più emiliana, formano la cosiddetta area emiliana occidentale) dal resto dell' Emilia :

-presenza delle vocali ö / ü assenti nella maggior parte dei dialetti emiliani (in regione hanno una distribuzione molto particolare)

-presenza di ë tonica (però più tendente ad a rispetto a quella piemontese) assente in emiliano

-minore dileguo delle vocali all'interno delle parole ( üspedèl a Piacenza, sbdèl a Bologna)

-infinito adesinenziale bat/pèrd battere/perdere a differenza dell'emiliano che conserva la r

-femminile plurale adesinenziale, mentre in emiliano è in -i

-presenza di vocali nasali anche in città, mentre in emiliano sopravvivono a fatica in alcune località isolate di montagna

-forme del tipo fiur, amur come in piemontese e ligure, mente l'emiliano ha fior, amor oppure fiour, amour

-esiti del tipo turr, musca mentre l'emiliano apre tanto da pronunciare tarr, masca (torre, mosca)

-caduta di l finale sà/sale che è mantenuta nell'emiliano

- c e g palatali e z passano a s ( piassa, sena) mentre in emiliano esistono i tipici suoni dentali identici al th inglese

-plurale maschile invariato, mentre in buona parte dell'emiliano è metafonetico

D'altro canto, il piacentino presenta tratti emiliani innegabili :

-palatalizzazione di a in sillaba aperta : sèla, lümèga ( sala, lumaca)

- dittonghi in contesto nasale : bein, Piaseinsa, löina, furtöina ( bene, piacenza, luna, fortuna)

-quantità vocalica e quantità consonantica distintive

Nota importante : i dialetti dell'appennino piacentino sono liguri al 100%, quelli dei colli piacentini e dell'alto appennino parmense sono di transizione emiliano-ligure via via più sfumata; si tratta sostanzialmente di dialetti che conservano le vocali finali e che hanno un forte rotacismo/dileguo delle liquide intervocaliche.

👍: 0 ⏩: 0

Credo che questo sia il commento più lungo che ho ricevuto finora XD.

Alcune cose già le sapevo, altre no, in ogni caso è un piacere leggerle.

Riguardo al pavese, Biondelli a metà ottocento lo classificava come emiliano tendente al lombardo, ed oggi è in forte lombardizzazione (da quanto ho letto); in effetti avevo pensato di considerarlo dialetto di transizione, ed utilizzare un colore a parte.

👍: 0 ⏩: 1

Sì, scusa la lungaggine. in ogni caso il Biondelli crea parecchi problemi in alcune zone. Per esempio diceva che il canavesano prendeva anche Biella e Vercelli, che la Valsesia era lombarda tout court, e che le Vallate piemontesi parlavano piemontese. Poi gli studi successivi hanno modificato questi aspetti. Il canavesano è stato confinato a ovest della Dora Baltea, Tonetti e Spoerri hanno assegnato il valsesiano al piemontese e le vallate piemontesi sono state riconosciute gallo-romanze, e non gallo-italiche (come il pms).

Comunque la cartina l'ho fatta basandomi sul rapporto IRES 2005 per sapere dove si parla ancora occitano/arpitano e dove piemontese (Chambra d'Oc e Tsambra Francoprovencal mettono generosamente dentro tutta una serie di centri di vallata dove il patois non lo parlano nemmeno i centenari). L'isoglossa alessandrina c'è in Garuzzo, Poeti Piemontesi della Provincia di Alessandria (Centro Studi Piemontesi, Torino 2011). Altri confini li ho ottenuti sulla base dei contatti che ho dai vari posti e dalla carta linguistica del Piemonte di Rubat Borel che puoi trovare anche sulla Wikipedia.

👍: 0 ⏩: 0

| Next =>